6月22日,是中国大运河申遗成功十周年纪念日,一场以“溪水回环”为主题的运河IP周边收藏展在无锡市崇安寺景区阿炳故居内举行。精美的藏品吸引了不少市民驻足流连。

从老门票里看城市变迁

钱中照是一位资深收藏爱好者,此次展览的展品均是他多年的收藏,包括明信片、纪念封等。然而,所有藏品中最引人注目的是各类景区门票。钱中照介绍道:“我收藏了30多年的门票,总数超过3万张,涵盖世界各地的景点,其中无锡本地的门票约有5000-6000张。这些门票不仅记录了景区的发展,也见证了无锡的变迁。”

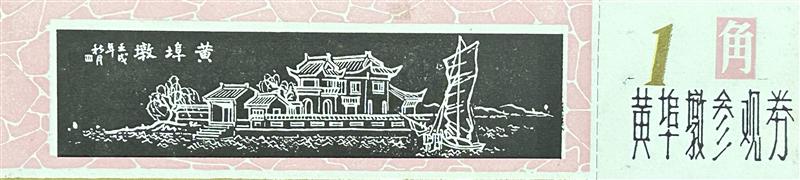

此次展览中陈列的大部分都是上世纪80年代到90年代左右的与无锡运河有关的门票。其中有一张尤为珍贵——黄埠墩的门票。这张门票是1982年左右无锡专门为黄埠墩印制的第一张门票,但不知是何原因,当时并未对外出售,“现在市面上已经很少能见到,这次展出的这张门票,是我花1500元买回来的。”钱中照说道。除了门票,还有一套与黄埠墩相关的船票。2018年左右,黄埠墩曾向市民开放,大家需要坐船前往,这些船票同样具有收藏价值。

在这次展览上,一些曾经在锡城火热一时,现在已经或消失或落寞的景点,比如清扬公园、二泉公园都可以在门票中找到它们的影子。

门票收藏需要靠文化浇灌

此次主题展不仅吸引了许多市民游客前来观展“怀旧”,还汇聚了一批门票收集爱好者。前来参观的市民不禁好奇,听说过收藏明信片、邮票,但将门票作为藏品展出倒是鲜有听说。“对我们来说,门票就是景区的通行证,用完了随手扔,并不起眼,原来门票也能作为收藏。”一些市民感叹。

展览中,来自青岛的大学生刘昊细细欣赏着陈列在展柜里的一张张门票,不时还拿起手机拍照留念。“感觉实体票就是很有纪念意义。”他告诉记者,自己平常也有收集景区票根的习惯,但这些年,网上预约、快速通行的流程让很多景区都倾向使用电子票,纸质门票成了难得的存在。

在电子化快速发展的今天,纸质门票的收藏尤为珍贵,“它们承载着记忆,门票收藏需要文化的浇灌,只有在文化的滋养下,这些小小的纸片才能焕发出更大的价值。”无锡市收藏家协会旅游门票专业委员会主任陶刚介绍。

期待今后推出纪念版纸质门票

“还是第一次见到以前的门票,太漂亮了。”市民蔡女士感叹道。展出的梅园系列门票,以红色、绿色、蓝色和棕色为主色调,色彩丰富且和谐。每张票面上的图案都细腻生动,一笔一画勾勒出亭台楼阁和山水风光,流水潺潺、云雾缭绕,仿佛让人置身其中。“相比起单纯的门票,以前的门票更像是一份文创品。”

无锡市收藏家协会旅游门票专业委员会主任陶刚介绍,门票里头大有乾坤,最开始的门票像粮票那样,小小的一张,上面没有图案,只有文字和票价。后来,票面上逐渐有了手绘的风景图,很多手绘图展示了景区的一隅美景。像无锡的四大公园——太湖鼋头渚、梅园、蠡园、锡惠公园,每张门票上都浓缩着它们每个景点的精华。

门票的形状各不相同,有单张的、有折叠的、有联票、有书签型的,还有菱形的、扇形的。画面也各不相同,有的是油画形式,有的是国画,有的是素描,有的是摄影,还有剪贴式的。而从最初的简单木牌、纸质凭证,到现代的电子门票,门票的形态和功能不断演变。不少市民也提出,期待今后无锡的景区能在特殊的节点发布一些纪念性的纸质门票,以唤起人们对历史和文化的记忆。

(晚报记者 陈怡迪/文、摄)

顶部

顶部